苔テラリウムで作られる

王道パターン4つの型

最終更新日:

InstagramやTwitterなどのSNSでは、苔テラリウムのクリエイターの方々の様々な素敵な作品を見ることができます。たくさんいいねが集まるような、素敵な作品を作りたい!と思ってもなかなか最初は難しいかもしれません。

素敵に見える作品には実は共通点があります。それが「型」です。苔テラリウム作品で用いられる基本的な型となるパターン、その代表的な4つの型をご紹介しますので、今後の作品つくりの参考にしてみてください。

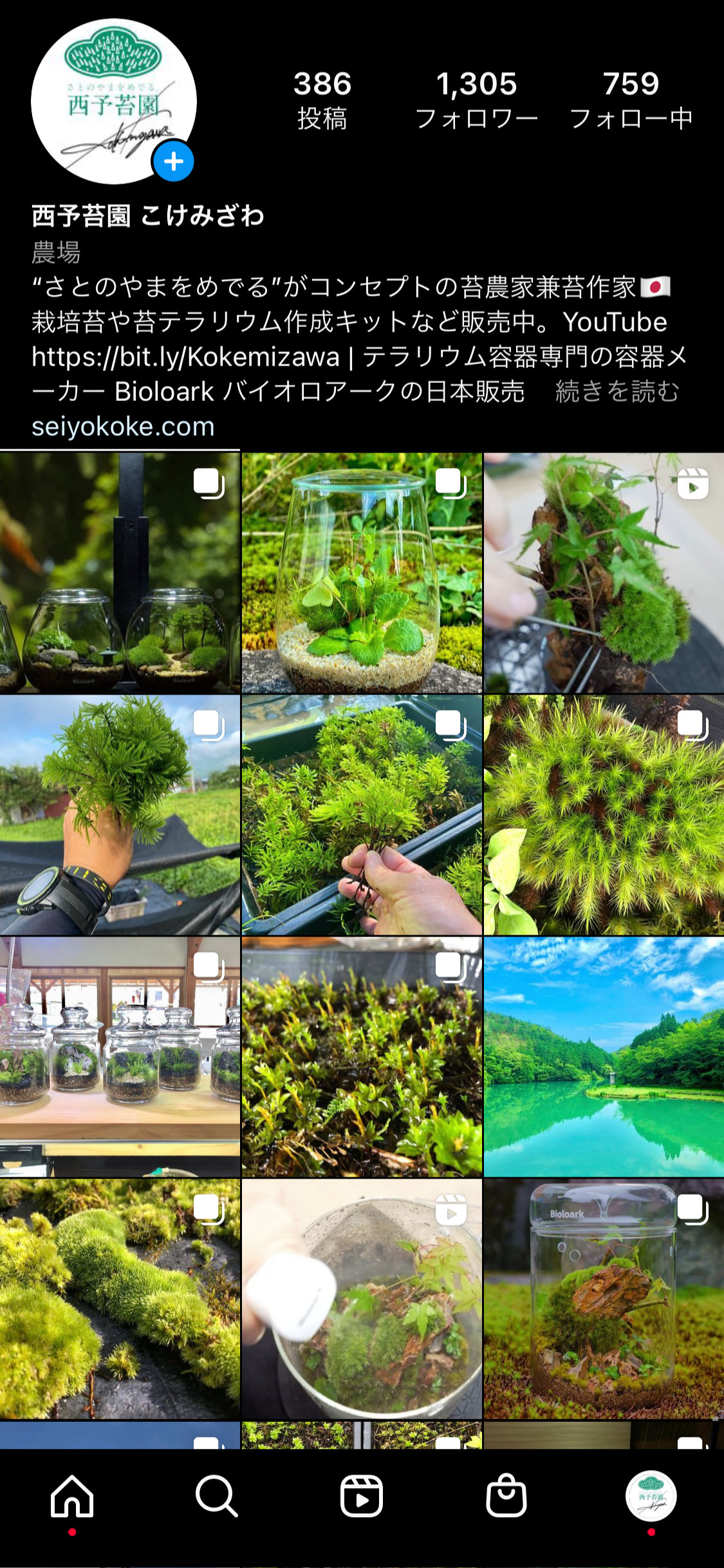

苔農家・苔作家

こけみざわゆうき

西予苔園

愛媛県西予市野村町という田舎で苔栽培をしている「西予苔園」の苔農家。苔テラリウム向けの苔を10種類程度、庭苔を2種類栽培栽培している。オンラインストアで苔、苔テラリウムの販売、テラリウム容器専門ブランド「Bioloark Japan(バイオロアークジャパン)」の日本販売代理店も行っています。

苔農家であり苔作家。愛媛新聞カルチャースクールにて毎月苔テラリウム講座を開催。YouTubeでは苔テラリウムメイキング動画を配信しています。苔を栽培している知識を活かし苔の生態を生かした苔テラリウムを作っています。

作品の骨格ともいえるベースとなる『型』

苔テラリウム作品作りは、お好みの石や苔を植え付ける表面上の見た目の部分と、その基礎となる土台部分とに分けて考えることができます。

このようなことをTwitterでつぶやいたのですが、この内容を深堀りして解説します。

苔テラリウムの基礎とは

人間でいうところの骨格のような、家でいうところの基礎部分が、苔テラリウムの作品にも存在しています。

苔テラリウムでいうところの基礎とは何に当たるのでしょうか。

苔テラリウム作品を作る際に、まずはベースソイルを入れて苔を植える土台となる部分から作り込みに入ると思います。石を使う場合はイメージに合う景色に合わせて、石を置いて配置を決める作業をしていきます。

この苔を植える前の段階で作る、苔テラリウムの土台となる部分が苔テラリウムの基礎といえます。

苔テラリウムの基礎は、ベースソイルと石組みによって成り立っています。場合によっては流木などを用いて基礎を組んで行きます。

ベースソイルでの造形

苔テラリウムの基礎はまずはベースソイルを容器の中に敷いていくところから。ベースソイルである程度作りたい景色に合わせて容器の中に土台となる造形を作っていきます。

フラットな平面なのか、それとも傾斜があるのか。作りたい景色によってベースソイルの造形を作っていきます。

石組み

石を用いる苔テラリウム作品の場合は、ベースソイルの造形とほぼ同時に石組みをしていきます。

石組みは、苔テラリウムの中の景色を作るうえで、かなり重要な造形作業です。

ベースソイルと石組みによって、苔テラリウムで再現される容器内の景色がほぼ決まると言っても良いかもしれません。

石を用いる場合は、容器内の配置のバランスや、これからご説明する型によってどう石を使っていくのかを考えて石組みをしていく必要があります。

素の状態で完成イメージを組む

苔を植え進めていくと、ベースソイルの造形と石組みを後から修正するのはとても困難な作業で、苔を植えている最中にベースとなる基礎の造形が納得いかずやり直そうとする場合は、一旦リセットして最初から作り直さないといけなくなります。

そのくらい苔テラリウムの基礎の作り込みはとても重要な作業で、苔テラリウム作品の8割くらいの完成度を左右するのが、この基礎部分の造形の作り込みにあると言っても良いかと思います。

多くの苔テラリウムクリエイターの方々も、この基礎にあたる部分の作り込みに、かなり力を入れて作り込まれている方も多いのではと思います。

苔や山野草などの植物を植える前の状態、ベースソイルと石だけの「素」の状態で、いかに完成イメージを明確に持って作品つくりを進めていかないと、イメージ通りの作品は作れませんので、ベースソイルと石組みの基礎の部分の作り込みはとても重要です。

続いて、苔テラリウムで用いられる代表的な4つの基礎の型をご紹介します。

この4つの型は、苔テラリウム作品でも良く用いられる型になります。この型を参考にしつつ、ご自身が作りたい景色を苔テラリウムに作ってみるところから始められると良いのでは?という参考の型になります。

もちろん、この型以外にも色々なタイプの苔テラリウム作品は存在します。あくまで、良く用いられる4タイプということでご参考程度に知っておいて頂けるとよいかと思います。

1.苔壁型

まずは苔壁型。自然の中にある、岩壁一面に生い茂っている苔の景色を再現するようなタイプの苔テラリウムの型です。

容器の一面を石やベースソイル、造形君などの造形素材を用いて壁を作って景色をつくります。

苔壁の手前のスペースには山道や小川、水面などを表現するような作品が多いですね。

2.曲線型

苔壁型にも似ていますが、苔壁に比べると手前に向かってなだらかな傾斜を作って景色を作ります。その中央部分に小川や滝などの水の流れや、山道などを左右に走らせて景色を作っていく型です。

流れのバリエーションが大きく左右に何段も折り返すようなものから、滝のように一直線に近いイメージで降りてくるものまで色々なアレンジができる型です。

3.らせん型

左右の高さに違いがありアシンメトリーに傾斜を作る型。容器の縁を利用して右から左に高く、もしくはその逆で左から右に高く基礎部分を造形する型。

良く作られている「石段」の苔テラリウムもこのらせん型になります。石を用いてらせんをうまく景色として作り込んだり、化粧砂のみできれいに縁取りして可愛らしい世界観を演出したりと、様々なアレンジが楽しめます。

4.ラウンド型

平べったく景色を作るタイプ。中央が少し盛られてこんもり丸みを帯びた平面や、スパンと切ったような平面な景色など、色々な亜種がある型。

日本庭園のような景色を作る場合も基本的にはラウンド型になるのではと思います。

基礎の造形としては最もシンプルですが、シンプルゆえに奥が深い型でもあります。

以上が苔テラリウムの作品で最も用いられる4つの型です。この型を前提に色々な作品を見ていくと、基礎部分の型が何の型でできているかが見えてきます。

そこから、自分なりに型どおりに作るのか、それともその型から少しずつ離れていきオリジナリティを出すような作品を作っていくのかなど、作品つくりの考え方の足がかりになるのではと思いご紹介させていただきました。

日本には昔から『守破離』という言葉があります。

茶道や武道の世界の言葉なのですが、まず型を守り、その型を熟知することで自分なりに合った手法を試しつつ規定の型を破り、そして型から離れ自在になる、という意味です。

守・・・型を守る

破・・・少しずつ自分のやり方を試し型を破る

離・・・型から離れ自由自在になる

苔テラリウムでも、この守破離の原理を応用するという意味で、まずはその型を知っていくところから始められると良いのかなという感じで今回の型をご紹介させていただきました。

苔テラリウム作り、そして苔テラリウムを長く楽しんで頂くために、参考になれば幸いです。

コツボゴケ [Plagiomnium acutum]

¥800 西予苔園オンラインストア

LINEで苔の無料相談

苔のこと、苔テラリウムのことなど、疑問やご相談、ご質問がありましたらお気軽にご相談ください。ご購入前のご相談や他で入手された苔でもなんでもご相談をお受け付けしています。